茂县泥石流最新进展牵动着全国人民的心。本文从灾后重建、地质灾害防治、社会影响及未来发展趋势等多个角度,深入分析了茂县泥石流灾害的最新情况,并探讨了未来防灾减灾体系建设的思路。文章指出,灾后重建工作取得显著成效,但仍面临诸多挑战;地质灾害监测预警和风险评估能力得到加强,但仍需持续改进;社会心理疏导工作刻不容缓,需长期关注。展望未来,科技赋能和可持续发展是防灾减灾的关键,需要多方共同努力,才能有效降低类似灾害的风险,建设更安全的未来。

灾后重建:家园重建与经济恢复

茂县“8·11”泥石流灾害发生后,在党中央国务院的坚强领导下,当地政府和社会各界迅速展开大规模的救援和重建工作。

灾后重建工作涉及多个方面,包括房屋重建、基础设施修复、产业恢复、生态修复等。

根据公开资料显示,大量安置房已经建成并投入使用,受灾群众已陆续搬入新居。同时,当地政府也积极引导和帮助受灾群众恢复生产生活,发展特色产业,努力恢复当地的经济活力。

重建工作中,注重生态环境的恢复与保护,以促进人与自然的和谐发展。例如,在重建过程中,充分考虑山体稳定性和植被恢复,力求实现经济发展与环境保护的统一。

此外,还加强了对当地居民的技能培训,以提高他们的就业能力和收入水平,促进当地经济的可持续发展。

然而,重建工作仍面临许多挑战,例如资金筹集、技术难题、民众安置等,需要政府持续投入和社会各界的共同努力才能彻底完成。

地质灾害防治:加强监测预警和风险评估

茂县泥石流灾害凸显了加强地质灾害防治体系建设的重要性。

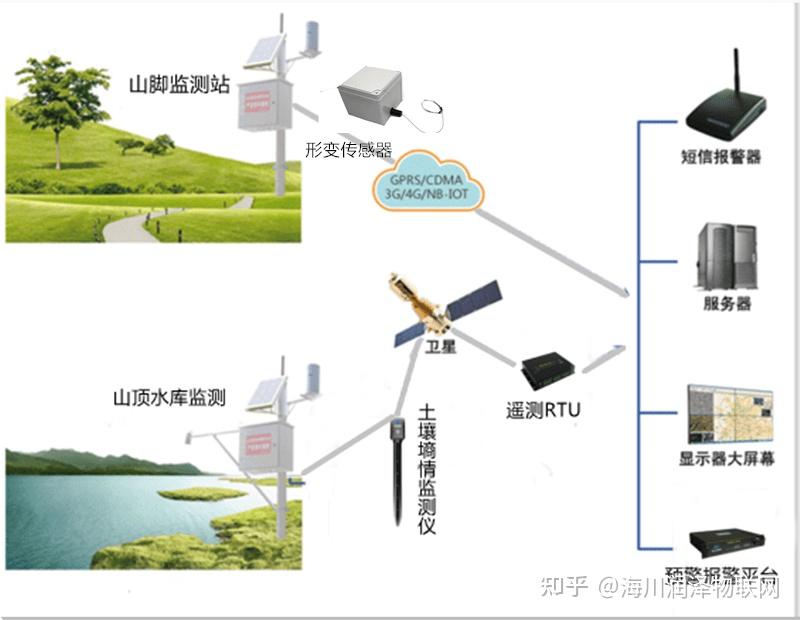

灾后,相关部门加大了对茂县及周边地区的地质灾害监测力度,利用先进技术手段,对潜在的风险点进行精准的风险评估。

完善的预警机制是减少地质灾害损失的关键。据了解,目前已建立健全了地质灾害预警系统,并定期开展预警演练,提高了当地居民的防灾意识和应对能力。

此外,还开展了广泛的地质灾害普查和治理工作,对高风险区域进行重点治理,有效降低了地质灾害发生的概率。

政府部门在灾害防治工作中积累了宝贵的经验,为其他地区的地质灾害防治提供了借鉴。

然而,地质灾害防治是一个长期而复杂的过程,需要持续投入资金和技术,才能有效保障人民群众的生命财产安全。

社会影响与心理疏导:关注灾区居民的心理健康

茂县泥石流灾害不仅造成了巨大的物质损失,也对当地居民的心理健康造成了严重的影响。

灾后,政府和社会各界高度重视灾区居民的心理健康问题,积极开展心理疏导工作,为受灾群众提供心理咨询和治疗服务。

据权威机构指出,心理疏导工作对于灾后重建至关重要,有助于灾区居民尽快恢复正常的生活秩序,重建家园。

为了更好地开展心理疏导工作,政府组织了专业的心理咨询团队,并通过多种方式为灾区居民提供帮助,例如设立心理咨询热线、开展团体心理辅导等。

长远来看,还需要加强对灾后心理创伤的预防和干预机制,减少灾害对居民心理健康的影响。

此外,加强对灾区儿童的心理健康教育和关爱也十分重要,确保他们能够健康成长。

未来发展趋势与挑战:科技赋能与可持续发展

茂县泥石流灾害的发生,也促使我们思考如何更好地利用科技手段来防灾减灾。

未来,地质灾害防治将更加依赖于先进的技术手段,例如遥感技术、地理信息系统等,可以实现对地质灾害的精准监测和预警。

同时,加强对地质灾害的科学研究,不断提高预测预报的精度和准确率,也是未来发展的重要方向。

此外,还需要建立健全的地质灾害应急响应机制,提高应急处置能力,将灾害损失降到最低。

但是,未来发展也面临一些挑战,例如资金投入、技术瓶颈、公众参与度等问题。

总之,在未来,科技赋能与可持续发展理念将是茂县泥石流灾害防治的重要方向,需要政府、企业、社会各界共同努力,才能实现地质灾害防治的长远目标。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1