本文报道了四川近期泥石流灾害的最新消息,涵盖灾情评估、救援进展、未来防范等多个方面。文章分析了四川泥石流灾害的潜在风险与挑战,并探讨了灾后重建与民生保障等问题,强调了加强地质灾害监测预警、完善山区基础设施建设以及提高公众防灾减灾意识的重要性。

灾情评估:受灾地区及损失情况

根据官方通报和媒体报道,近期四川部分地区遭受了泥石流灾害的侵袭。受灾地区主要集中在山区和丘陵地带,这些地区地质条件复杂,降雨量大,容易发生泥石流等地质灾害。

具体受灾情况仍在统计中,但初步评估显示,部分村庄房屋受损,基础设施遭到破坏,农业生产也受到一定影响。

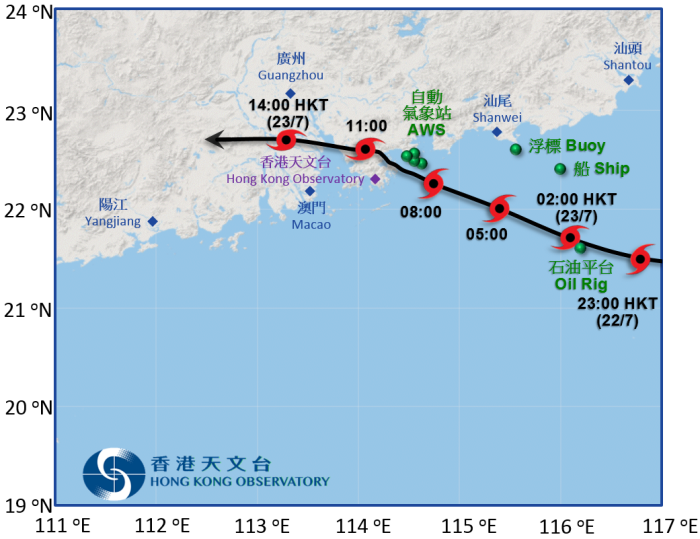

据气象部门预测,未来一段时间内,四川部分地区仍将面临强降雨天气,这增加了泥石流等次生灾害的风险。

政府相关部门已组织人员对受灾地区进行全面排查,以评估灾害造成的经济损失和人员伤亡情况。此次泥石流灾害再次凸显了山区地质灾害防治的重要性,也提醒我们加强灾害预警和应急响应机制建设。

历史上,四川多次发生泥石流灾害,给当地人民群众的生命财产安全带来巨大威胁。因此,加强山区地质灾害防治,提高防灾减灾能力,刻不容缓。

救援进展:救援队伍及救援措施

面对突如其来的泥石流灾害,四川省迅速启动应急响应机制,调集了大量的救援队伍赶赴灾区,全力开展救援工作。

救援队伍主要包括武警、消防、民兵等专业救援力量,以及当地政府组织的志愿者队伍。救援人员克服了道路受阻、通讯中断等重重困难,争分夺秒地开展搜救工作。

救援工作主要包括:搜救被困人员、转移受灾群众、抢通道路、修复受损设施等。

据报道,目前已成功救助多名被困人员,转移安置了大量受灾群众,抢通了部分受阻道路。

但是,由于受灾地区地势险峻,交通不便,救援工作仍在紧张进行中。未来,还需要进一步加强救援力量,改进救援手段,确保救援工作的顺利进行。

未来防范:加强预警机制及基础设施建设

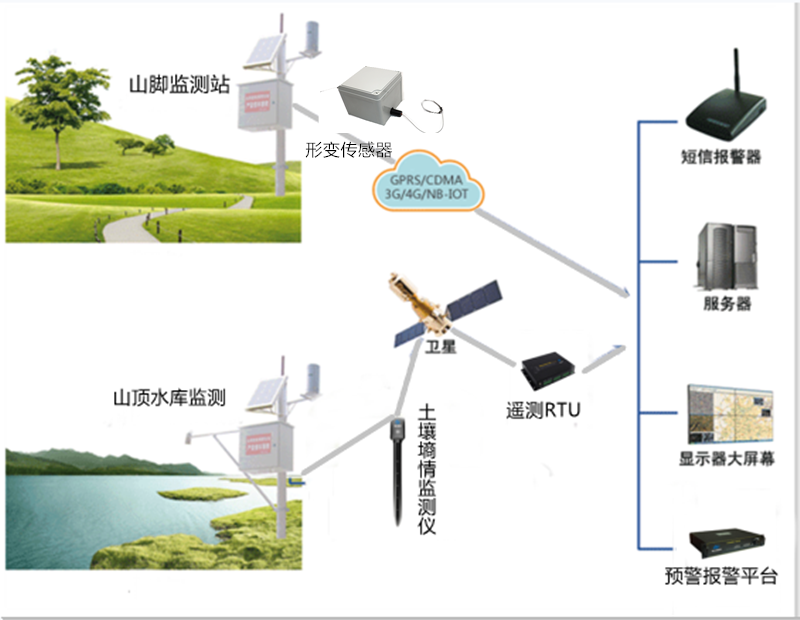

- 加强地质灾害监测预警体系建设,提高预警的准确性和时效性。

- 完善山区基础设施建设,提高道路、桥梁、水利设施的抗灾能力。

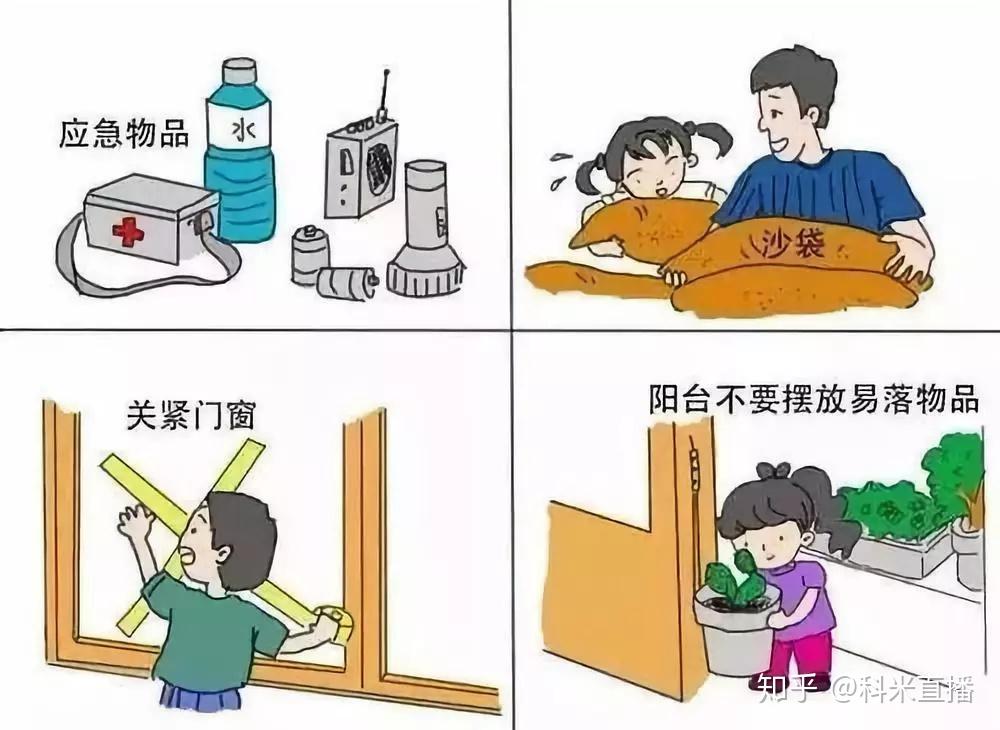

- 加强公众的防灾减灾意识教育,提高自我防护能力。

- 建立健全的应急响应机制,确保救援工作的快速有效开展。

- 加强政府部门之间的协调合作,形成防灾减灾的合力。

潜在风险与挑战:地质条件及气候变化的影响

四川省山区地质条件复杂,多地震、滑坡、泥石流等地质灾害。近年来,全球气候变化加剧,极端天气事件频发,也增加了泥石流等灾害的发生概率。

未来,四川省需要加强对山区地质环境的监测,及时发现潜在风险,采取有效的预防措施。

此外,还需要加强对气候变化的研究,预测未来极端天气事件的发生频率和强度,为防灾减灾工作提供科学依据。

同时,要加强对公众的防灾减灾教育,提高公众的风险意识和自救互救能力。只有这样,才能有效降低泥石流灾害造成的损失。

社会影响及政府应对:灾后重建与民生保障

泥石流灾害不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会对社会经济发展产生重大影响。灾后重建需要投入大量的人力物力财力,对当地经济发展构成一定的压力。

政府需要加强灾后重建工作,帮助受灾群众重建家园,恢复正常的生产生活秩序。

同时,政府也需要加强对受灾群众的民生保障,确保他们能够获得基本的衣食住行保障。

除了物质上的帮助外,政府也应该关注受灾群众的心理健康,为他们提供必要的心理疏导和帮助。

灾后重建是一个长期而艰巨的任务,需要政府、社会各界和受灾群众共同努力,才能最终战胜灾害,恢复家园。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1