本文深入分析了最新防洪办政策,指出其在强化预警机制和基础设施建设方面的积极作用,但也指出了政策实施中存在的不足,并对未来发展趋势进行了展望,强调科技赋能和公众参与的重要性。文章还探讨了最新防洪办政策在城市防洪中的应用,例如海绵城市建设和智慧排水系统建设,为防洪减灾工作的推进提供了有益参考。

最新防洪办政策解读:强化预警机制和基础设施建设

近年来,极端天气事件频发,洪涝灾害造成的损失日益加剧,这使得加强防洪减灾工作刻不容缓。国家防汛抗旱总指挥部办公室(简称‘防洪办’)为此出台了一系列新政策,旨在提升我国的防洪减灾能力。这些政策主要体现在两个方面:一是强化预警机制建设,二是加强基础设施建设。

在预警机制方面,防洪办加强了气象监测和水文预报的精准度,利用大数据、人工智能等新技术提高预报的准确性和提前量。例如,某些地区已开始试点使用基于人工智能的洪水预警系统,能够在洪水来临前数小时甚至数天发出预警,为民众撤离和财产转移争取宝贵时间。同时,还优化了预警信息的传播渠道,确保信息能够及时、准确地传达到每一个需要的人手中,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

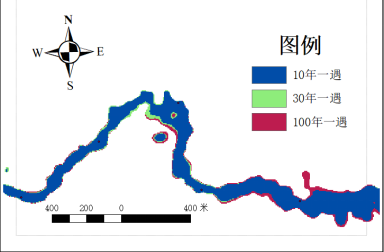

在基础设施建设方面,国家加大了对防洪工程的投资力度,包括水库、堤坝、排水系统的建设和维护升级。例如,一些老旧的水库和堤坝得到了加固和改造,提升了抗洪能力。同时,一些城市也开始建设更完善的排水系统,提高城市的排水效率,减少内涝的发生。这些措施显著增强了我国的防洪减灾能力,为人民群众的生命财产安全提供了更可靠的保障。

最新防洪办政策的优势与不足:兼顾效率与公平

最新防洪办政策的优势在于其注重科技创新与资源整合,提高了防洪减灾工作的效率和精准度。例如,通过采用先进的预警系统和监测技术,提高了预警的准确率和提前量,从而为防灾减灾争取了更多时间。同时,政策也注重资源的合理配置,优先保障重点地区的防洪安全。

然而,政策也存在一些不足之处。首先,由于各地经济发展水平和防洪条件的差异,政策的实施效果存在区域差异。一些经济欠发达地区由于资金和技术力量不足,在政策实施过程中面临较大的挑战。其次,政策的实施需要多部门协同配合,如果协调不力,可能会影响政策的执行效果。最后,公众的防洪意识有待提高,这也会影响政策的实施效果。因此,未来需要进一步完善政策,并加强宣传教育,提高全民防洪意识,确保政策的有效实施。

最新防洪办在城市防洪中的应用:海绵城市建设与智慧排水

在城市防洪领域,最新防洪办政策积极推动海绵城市建设和智慧排水系统建设。海绵城市建设旨在提高城市对雨水的吸收、存储、渗透和净化能力,减少城市内涝的发生。例如,在一些城市,通过建设透水路面、雨水花园、人工湿地等措施,提高了城市对雨水的调蓄能力。

智慧排水系统利用物联网、大数据等技术,对城市排水系统进行实时监测和管理,及时发现和解决排水问题。例如,一些城市已建成智慧排水监控平台,能够实时监控城市排水管网的运行情况,及时发现并处理堵塞等问题。海绵城市建设和智慧排水系统的建设,不仅提高了城市的防洪能力,也改善了城市的环境质量,提升了城市居民的生活品质。

未来防洪办发展趋势:科技赋能与公众参与

未来,防洪办的发展将更加注重科技赋能和公众参与。在科技方面,将继续加大对人工智能、大数据、物联网等新技术的应用力度,提高防洪预报的准确性和效率。例如,开发更先进的洪水预警模型,提升预警的提前量和精准度,有效减少洪涝灾害造成的损失。

在公众参与方面,将加强防洪知识的宣传教育,提高公众的防洪意识和自救能力。通过开展多种形式的宣传活动,提高公众对防洪重要性的认识,并学习必要的自救互救知识,增强面对洪涝灾害时的应对能力。同时,鼓励公众积极参与防洪减灾工作,例如参与志愿者队伍,参与防洪设施的维护等。科技赋能与公众参与将共同推动我国防洪减灾事业持续进步。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1