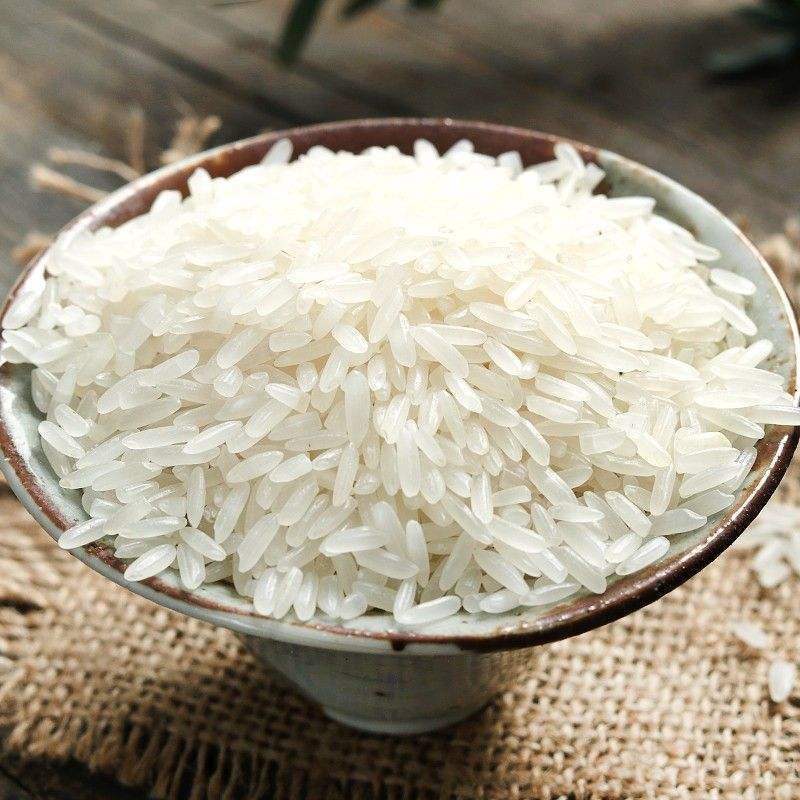

本文针对蝗虫最新预警,深入分析了非洲蝗灾的最新态势及对中国的潜在影响,探讨了中国蝗虫灾害监测预警体系的现状与改进,并阐述了中国蝗虫灾害的防控策略及技术手段和国际合作与未来展望。文章指出,需高度重视蝗虫灾害的潜在风险,加强监测预警体系建设,并积极探索和应用新技术,提升蝗虫防治效率,保障国家粮食安全。

非洲蝗灾的最新态势及对中国的潜在影响

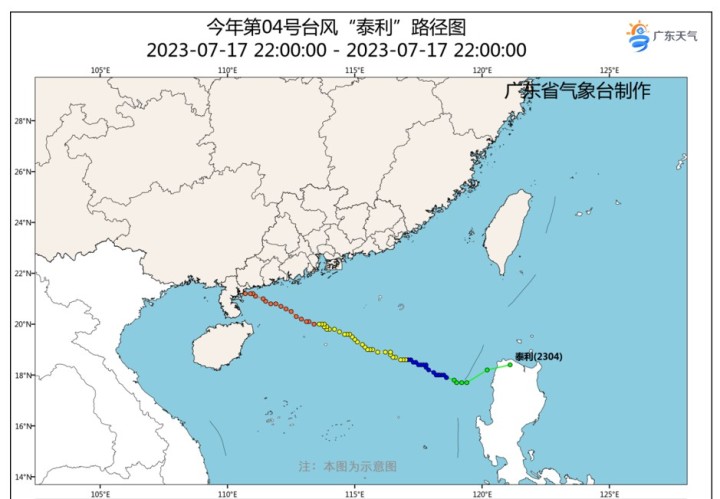

近期,有关非洲蝗灾的报道持续引发关注,蝗虫最新预警显示,东非地区蝗灾形势依然严峻。

据联合国粮农组织(FAO)数据显示,此次蝗灾是数十年来最为严重的,数百万人的粮食安全面临威胁。

受季风影响,部分蝗虫种群可能迁徙至亚洲地区,对我国西南地区构成潜在威胁。

虽然我国边境地区已建立起完善的监测预警体系,但仍需高度警惕,加强监测力度,及时采取防控措施,确保国家粮食安全。

历史上,我国曾多次遭受蝗灾侵袭,积累了丰富的防治经验。

此次蝗灾,也促使我们进一步思考完善预警机制、提高防控效率、加强国际合作的重要性。

中国蝗虫灾害监测预警体系的现状与改进

目前,我国已建立起较为完善的蝗虫灾害监测预警体系,主要依靠人工监测、卫星遥感和气象数据等手段,对蝗虫发生发展态势进行实时监测。

国家层面设立了专门的机构,负责协调全国范围内的蝗虫防治工作。

各省份也根据自身情况,建立了相应的监测站和预警机制。

然而,一些地区仍存在监测手段落后、预警信息传播不及时等问题。

例如,一些偏远地区的监测覆盖面不足,依靠人工监测较为依赖经验,精确度有待提高。

未来,应加强科技投入,升级监测设备,改进数据分析技术,提高预警的准确性和时效性,积极探索无人机监测、人工智能辅助预警等新技术在蝗灾防控中的应用。

中国蝗虫灾害的防控策略及技术手段

针对蝗虫灾害,我国主要采取以预防为主、综合治理的策略。

预防方面,重点在于加强生态环境建设,提高植被覆盖率,减少蝗虫的栖息地和食物来源。

例如,近年来大力推行的退耕还林、退牧还草等生态保护政策,有效地控制了蝗虫的滋生。

治理方面,则主要依靠化学防治、生物防治和物理防治等手段。

化学防治手段,需要严格控制农药的使用,避免对环境造成二次污染。

生物防治手段,例如利用蝗虫天敌进行控制,相对环保,但防治效果需要长期观察和评估。

未来,应加强生物农药研发,探索更有效的绿色防控技术。

国际合作与未来展望

蝗虫灾害的防控,需要国际社会的共同努力。

目前,我国积极参与国际合作,与有关国家分享防控经验和技术。

例如,中国与周边国家定期举行技术交流,共同研究跨境蝗虫防控策略。

同时,加强与国际组织的合作,利用国际资源和技术,提高防控能力。

未来,应加强国际合作,共同应对蝗灾的全球性挑战。

同时,加大科研投入,开发更先进的监测预警和防治技术,例如基于大数据和人工智能技术的智能预警系统等。

只有通过全球合作和技术创新,才能有效地控制蝗灾,保障全球粮食安全。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1