本文深入分析了最新非典信息,探讨了非典病毒溯源、公共卫生体系建设和未来疫情防控等方面,指出加强国际合作、完善公共卫生体系、提升公众健康意识是应对未来疫情挑战的关键。通过对SARS病毒基因组研究、新型冠状病毒感染与SARS病毒的比较分析,以及对未来可能出现的疫情挑战进行预测,文章为读者提供了全面的视角,以期提升对公共卫生安全问题的认识。

非典病毒溯源及基因组研究的新进展

虽然距离2003年SARS疫情已经过去二十年,但对SARS病毒(非典病毒)的溯源研究和基因组分析仍在持续进行。根据公开资料显示,近年来科学家们运用更先进的技术手段,对SARS病毒的起源、传播途径以及变异情况有了更深入的了解。例如,通过对蝙蝠等动物样本的基因组测序,科学家们试图寻找SARS病毒的自然宿主,并进一步探究其跨物种传播的机制。同时,对不同地区、不同时期分离的SARS病毒株进行基因组比较分析,有助于了解病毒的进化历程和变异趋势,为未来疫情防控提供科学依据。

此外,对SARS病毒基因组的研究也为开发新型疫苗和药物提供了重要的理论基础。例如,通过鉴定病毒的关键基因和蛋白,科学家们可以设计出更有效的疫苗和抗病毒药物,从而提高疫情防控能力。一些研究成果表明,针对SARS病毒的关键蛋白靶点研发的药物,可能对其他冠状病毒也具有一定的疗效。

这些最新的研究成果,虽然不能直接提供关于‘最新非典信息’的实时动态,但却为我们理解非典疫情的本质以及应对未来可能出现的类似疫情提供了关键的科学依据,有助于提升我们对病毒的认知和应对能力。

中国公共卫生体系建设与疫情防控经验总结

二十年来,中国在公共卫生体系建设方面取得了显著进展。经历了SARS疫情的洗礼,中国政府高度重视公共卫生体系的建设与完善,投入了大量的资源和精力,在疾病监测、预警、防控等方面都取得了长足的进步。例如,全国疾病监测网络日益完善,为快速发现和应对突发公共卫生事件提供了可靠的保障;国家疾控中心等机构的能力得到极大提升,在疫情防控中发挥着关键作用;在医疗资源方面,中国也在持续增加医疗床位数量和医疗设备投入。

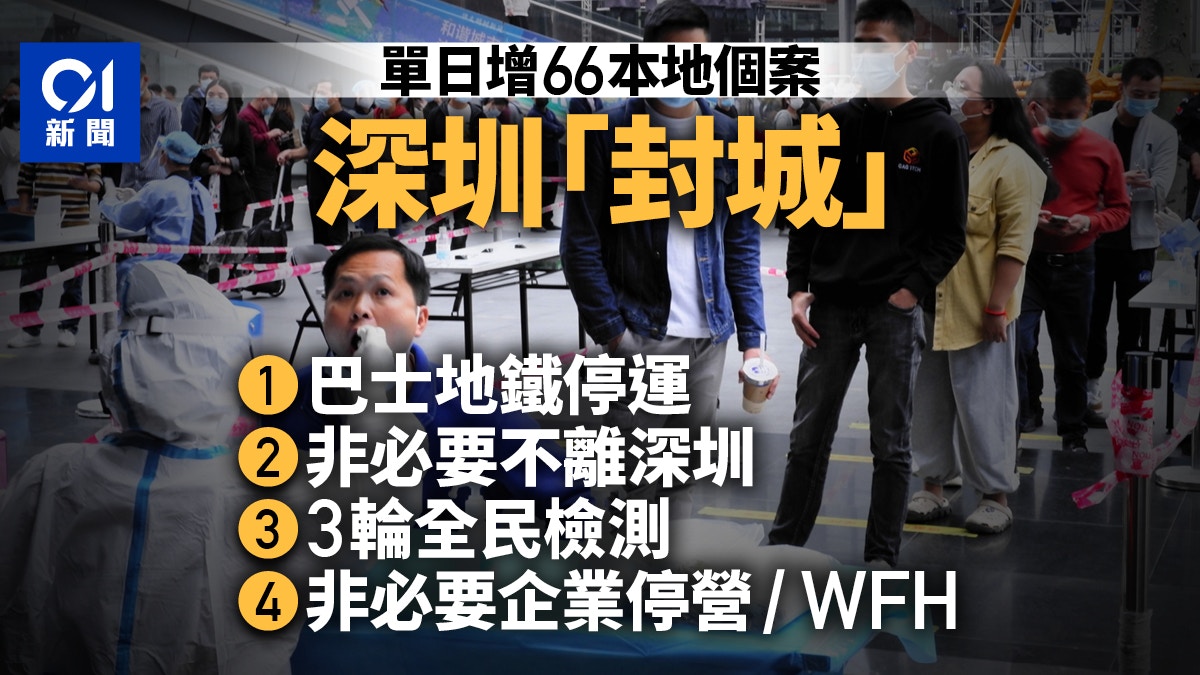

值得一提的是,中国在应对突发公共卫生事件方面的经验,在全球也得到了广泛的认可。例如,中国在SARS疫情期间快速建立方舱医院并有效隔离病患的做法,为其他国家应对疫情提供了宝贵的经验。通过大规模的核酸检测以及有效的隔离措施,中国有效控制了疫情的蔓延,并最终战胜了疫情。这些经验为全球公共卫生事业的发展提供了借鉴。

当然,中国公共卫生体系建设仍然存在一些不足之处,仍需不断完善。例如,基层医疗机构建设有待加强,医疗资源分布不均衡等问题仍然存在,需要继续努力完善。

新型冠状病毒感染与SARS病毒的比较分析

- 新型冠状病毒感染(COVID-19)和SARS病毒在传播途径上存在一些相似之处,例如,两者都可以通过呼吸道飞沫传播。

- 但COVID-19的传播速度明显快于SARS,且无症状感染者的比例较高,这使得COVID-19疫情的防控难度更大。

- SARS病毒的致死率高于COVID-19,但COVID-19的感染人数更多,导致的总死亡人数也更高。

- 在治疗方面,两者都缺乏特效药,但COVID-19的治疗方案发展相对较快,积累了更多经验。

- 两种病毒的疫苗研发都取得了一定的进展,但对变异株的有效性还需要持续关注。

未来可能出现的疫情挑战及应对策略

虽然目前尚未出现新的SARS疫情,但未来仍可能面临新的冠状病毒感染或其他突发公共卫生事件的挑战。全球气候变化、人类活动加剧以及动物与人类接触增加等因素都可能导致新发传染病的出现。因此,加强国际合作,共同应对全球卫生安全挑战至关重要。

为了应对未来可能的疫情挑战,我们需要进一步完善公共卫生体系,加强疾病监测和预警能力,提高医疗资源的利用效率,研发更有效的疫苗和药物。同时,加强公众健康教育,提高公众的自我防护意识,也是非常重要的措施。

此外,我们还需要关注病毒变异问题,加强对病毒变异的监测和研究,为疫苗和药物的研发提供科学依据。只有做好充分的准备,才能有效应对未来的疫情挑战。

结语:提升公共卫生应急响应能力

回顾SARS疫情,并结合对最新非典信息的理解,我们可以看到,提升公共卫生应急响应能力至关重要。这不仅需要政府加大投入,完善公共卫生基础设施,还需要加强国际合作,共享信息和经验。同时,更需要全社会的共同参与,提高公众卫生意识,构建起坚实的疫情防控屏障。未来,我们需要持续关注病毒变异和新发传染病的风险,加强科技研发,为人类健康保驾护航。只有居安思危,才能在应对未来潜在的公共卫生危机时,游刃有余。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1