本文分析了最新宽容事件,探讨了社会宽容度的提升、不同群体对宽容的理解差异、宽容与法治的平衡以及未来宽容理念的发展趋势。文章指出,提升社会宽容度需要政府、媒体、社会组织和广大民众共同努力,在提升宽容度的同时,也要注意避免过度宽容带来的风险,坚持依法治国,构建更加和谐、包容的社会环境。

社会宽容度的提升与最新宽容事件的关联

近年来,随着社会经济的不断发展和人们思想观念的转变,社会整体的宽容度得到了显著提升。这种转变体现在人们对不同观点、不同生活方式以及不同群体的接纳和理解上。许多最新的宽容事件都体现了这一趋势,例如,某地政府对弱势群体的帮扶政策得到广泛赞扬,展现了社会对弱势群体的关怀和宽容;某网络平台积极打击网络暴力,维护健康文明的网络环境,显示了社会对网络言论的规范和引导。这些事件的发生并非偶然,而是社会进步和文明发展的结果。

同时,我们也注意到,社会宽容度提升并非一蹴而就,过程中依然面临着挑战。例如,部分地区仍存在社会歧视现象,部分公众的宽容意识有待提高。要进一步提升社会宽容度,需要政府、媒体、社会组织和广大民众共同努力,构建更加和谐、包容的社会环境。

值得关注的是,一些学者认为,在社会宽容度不断提升的同时,也需要关注其潜在的风险。例如,过度宽容可能会导致对一些违法犯罪行为的纵容,影响社会公平正义。因此,需要在提升社会宽容度的同时,加强社会规范和法治建设,确保社会秩序的稳定。

不同群体对宽容的理解和实践差异

对宽容的理解和实践,在不同群体中也存在差异。例如,年轻一代普遍表现出对多元文化和多元生活方式的包容,而老年一代可能相对保守。这与他们的成长环境和社会经验密切相关。

此外,不同地域、不同文化背景的人们对宽容的理解和实践方式也不尽相同。在一些文化传统较为保守的地区,人们的宽容度可能相对较低。因此,提升社会宽容度需要考虑不同群体的特点,采取有针对性的措施。

根据相关研究表明,教育在提升人们的宽容意识方面发挥着重要作用。通过教育,可以引导人们正确理解宽容的内涵,学习如何与他人相处,如何尊重不同的观点和生活方式。同时,媒体也扮演着重要的角色,媒体可以通过宣传报道,提升公众的宽容意识,引导人们树立正确的价值观和社会责任感。

宽容与法治的平衡:如何避免过度宽容带来的风险

在构建和谐社会的大背景下,提升社会宽容度至关重要,但与此同时,我们也必须警惕过度宽容可能带来的风险。过度宽容可能导致对违法犯罪行为的纵容,损害社会公平正义,引发社会不安定因素。因此,在提升社会宽容度的同时,必须坚持依法治国,确保法治的权威性和严肃性。

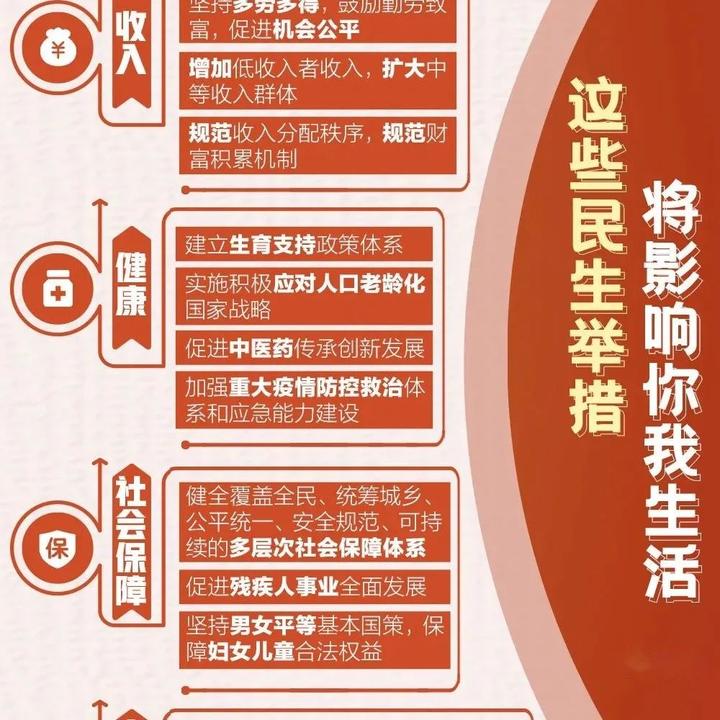

如何平衡宽容与法治,是一个复杂的问题。需要在实践中不断探索和总结经验。一方面,要加强法治宣传教育,提高公民的法律意识和法治观念。另一方面,要完善法律法规,加大执法力度,对违法犯罪行为进行严厉打击。同时,也要关注弱势群体的权益保护,确保社会公平正义。

一些专家学者指出,建立健全社会矛盾化解机制,完善社会保障体系,能够有效预防和化解社会矛盾,减少因社会不公平导致的冲突和对抗。通过构建和谐的社会环境,提升社会凝聚力,才能更好地维护社会稳定和发展。

未来宽容理念的发展趋势与展望

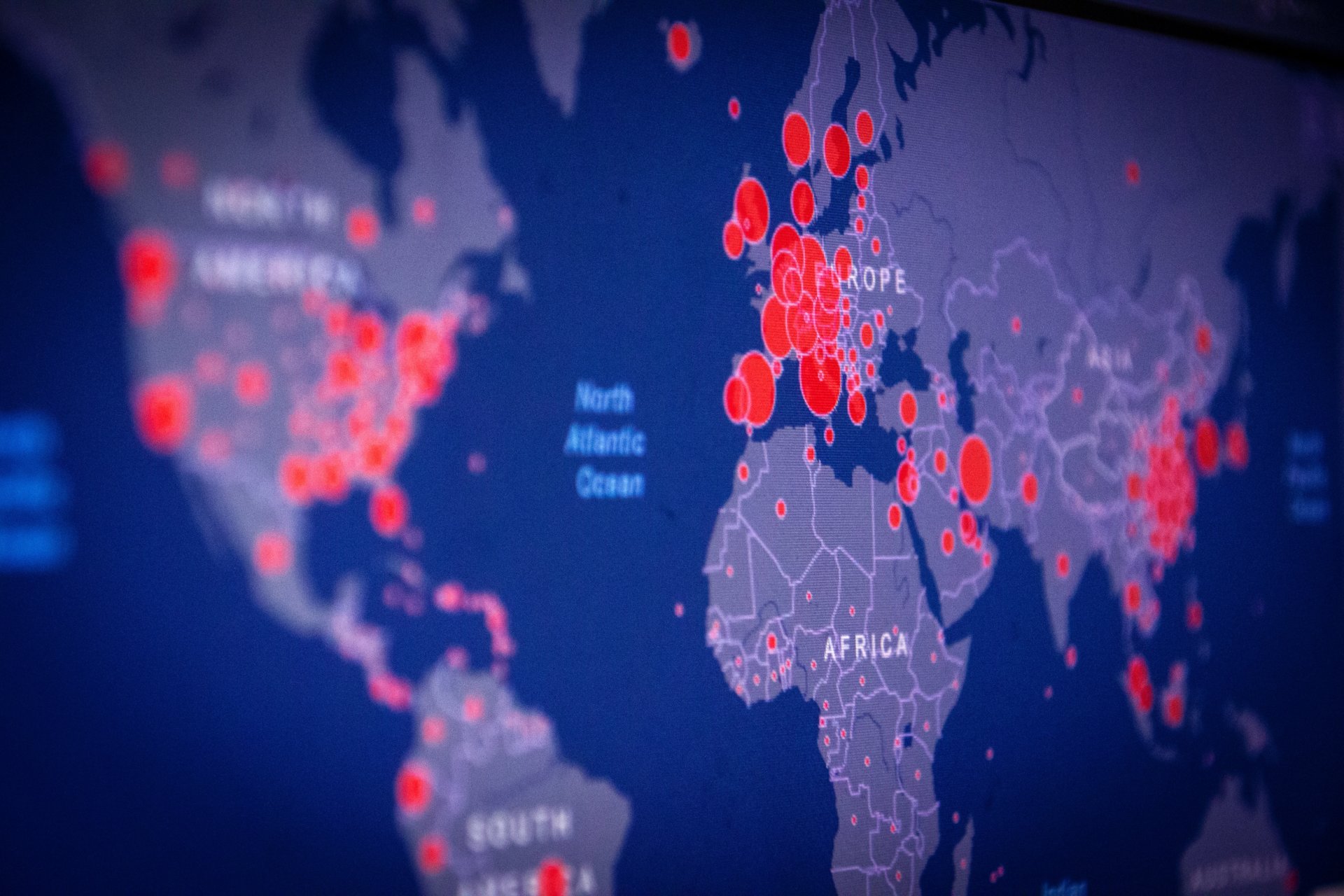

展望未来,宽容理念将朝着更加多元、包容、理性的方向发展。随着社会经济的不断发展和全球化的深入推进,人们的思想观念将更加开放,对不同文化、不同价值观和不同生活方式的理解和包容将更加深入。

未来的宽容理念将更加注重个体权利的保护,更加注重不同群体之间的平等和尊重。在构建和谐社会的大背景下,社会将更加注重包容性建设,更加注重不同群体之间的和谐共处。

当然,实现这一目标并非易事。需要全社会共同努力,加强道德建设,提升公民的社会责任感,构建更加和谐、更加包容的社会环境。只有这样,才能更好地实现社会公平正义,促进社会稳定和发展。

同时,技术进步也为提升社会宽容度提供了新的途径。例如,人工智能技术可以帮助我们更好地识别和预防网络暴力等行为,大数据技术可以帮助我们更好地了解不同群体的需求和特点。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1