本文深入探讨了核酸检测最新政策调整、技术革新及其对社会经济的影响,并对未来发展趋势进行了展望,包括常态化检测下的成本控制和精准化检测技术。文章强调了核酸检测在疫情防控中的重要作用,同时也指出了其潜在的风险和挑战,并提出了一些相应的应对策略。

政策调整下的核酸检测常态化

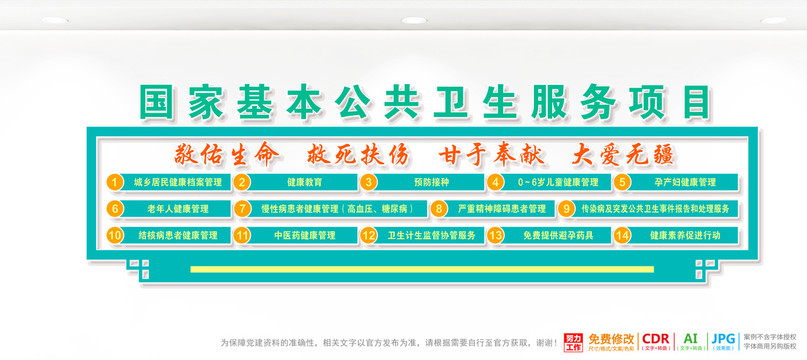

近期,国家对核酸检测政策进行了调整,由大规模常态化检测转向以重点人群、重点地区为核心的精准化检测。这一调整是基于疫情防控形势的变化和社会经济发展的需要作出的重大决策。

在此之前,大规模常态化核酸检测在有效控制疫情传播方面发挥了重要作用,为社会经济的稳定运行提供了保障。然而,高强度的常态化检测也带来了巨大的经济成本和社会成本,给人民群众生活带来了诸多不便。

根据公开资料显示,一些地区常态化核酸检测的财政支出占比较高,对地方财政造成了一定的压力。同时,大规模检测也需要投入大量人力物力,对社会资源的配置造成了影响。

政策调整后,核酸检测将更加精准高效,将资源重点投向高风险人群和地区。这一转变既能有效控制疫情,又能减轻社会负担,提高资源利用效率。

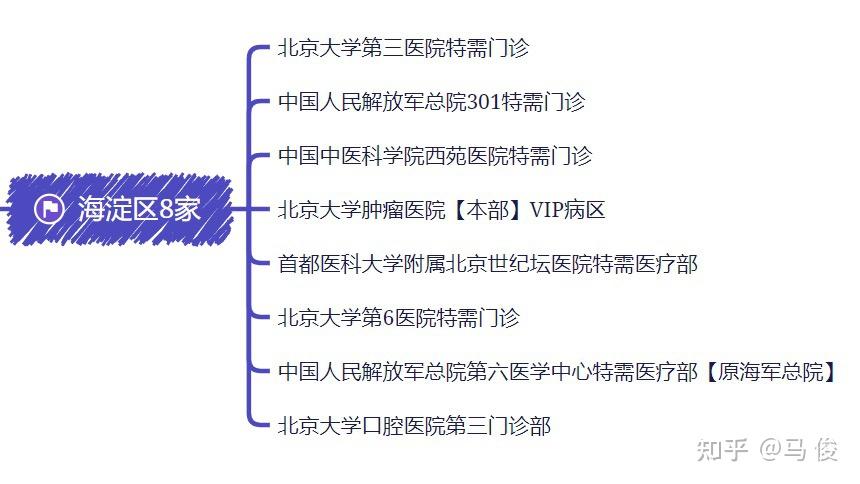

例如,对高风险人群进行更频繁的检测,可以及时发现和控制疫情的传播,降低疫情蔓延的风险。而对于低风险人群,则可以减少检测频率,降低检测成本,节省社会资源。

核酸检测技术革新与应用

核酸检测技术近年来取得了显著进步,从最初的荧光PCR技术到如今的基因测序技术、LAMP技术等,检测速度和灵敏度都有了大幅提高。

例如,LAMP技术凭借其简便、快速、成本低的优点,在基层医疗机构和偏远地区得到广泛应用,有效提升了疫情防控能力。基因测序技术则在病毒变异株的检测和溯源方面发挥着至关重要的作用,为精准防控提供了科学依据。

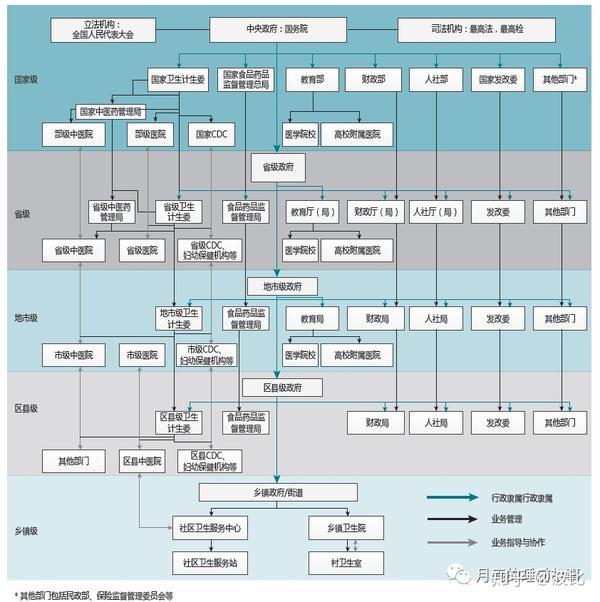

除了检测技术的进步,核酸检测的应用场景也日益多元化,从传统的医院、疾控中心,扩展到社区、学校、企业等场所。一些企业研发了自动化、智能化的核酸检测设备,进一步提高了检测效率和准确性。

未来,随着技术的不断发展,核酸检测有望实现更高效、更便捷、更低成本。例如,基于人工智能的快速诊断技术,能够在更短的时间内完成检测,并提高检测准确率。

权威机构指出,新型核酸检测技术将成为疫情防控和公共卫生领域的重要工具,持续推动核酸检测技术向精准化、智能化、自动化方向发展。

核酸检测的社会经济影响及未来展望

核酸检测对社会经济的影响是多方面的,既有积极作用,也有负面影响。大规模常态化检测给社会经济带来了一定的压力,但同时也为疫情防控提供了重要的保障,维护了社会稳定。

从经济角度看,大规模核酸检测带来巨大的市场需求,促进了相关产业的发展,但也增加了企业的运营成本和社会总体负担。

从社会角度看,常态化核酸检测对人们的出行、工作、生活带来了诸多不便,也引发了一些社会问题,但它同时也为有效控制疫情,保障人民健康安全做出了巨大贡献。

未来,核酸检测的发展方向将是更加精准化、智能化、便捷化,以更好地适应疫情防控的常态化需求。

根据行业专家分析,未来的核酸检测将朝着更低成本、更快速、更高效的方向发展。同时,将更加注重数据安全和隐私保护,以维护公众利益。

核酸检测的伦理和法律问题

随着核酸检测的广泛应用,一些伦理和法律问题也随之而来。例如,个人信息保护、检测结果的准确性和可靠性、检测技术的滥用等问题都需要引起重视。

个人信息安全是核酸检测过程中需要重点关注的问题。核酸检测会采集个人信息,这些信息必须得到妥善保护,防止泄露或滥用。相关法律法规应该进一步完善,保障公民的个人信息安全。

此外,核酸检测结果的准确性和可靠性也至关重要,这直接关系到疫情防控的效率和效果。检测过程中需要严格遵守操作规范,保证检测结果的准确性,减少误诊误判的情况。

同时,也要防止核酸检测技术的滥用。例如,不能将核酸检测作为一种强制手段,侵犯公民的合法权益。相关部门需要加强监管,防止核酸检测技术的滥用。

总而言之,在推动核酸检测技术进步的同时,也要加强伦理和法律监管,保障公民的合法权益,维护社会公平正义。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1