本文深入探讨了通报疫情最新情况的重要性,并从及时性、透明度、科学性和可理解性等多个角度进行了分析,指出了不同地区防控措施差异的原因,并展望了利用大数据进行疫情预测和风险评估的未来趋势,最终强调了完善疫情通报机制和建设健全疫情防控体系的重要性,以应对未来的挑战。文章分析了疫情通报的及时性和透明度,以及内容的科学性和可理解性,并探讨了不同地区疫情防控措施的差异以及基于大数据的疫情预测与风险评估。

疫情通报的及时性和透明度

及时准确的疫情通报是有效防控的关键。公开透明的疫情信息能够帮助公众及时了解疫情发展态势,增强自我防护意识,并配合政府采取相应的防控措施。

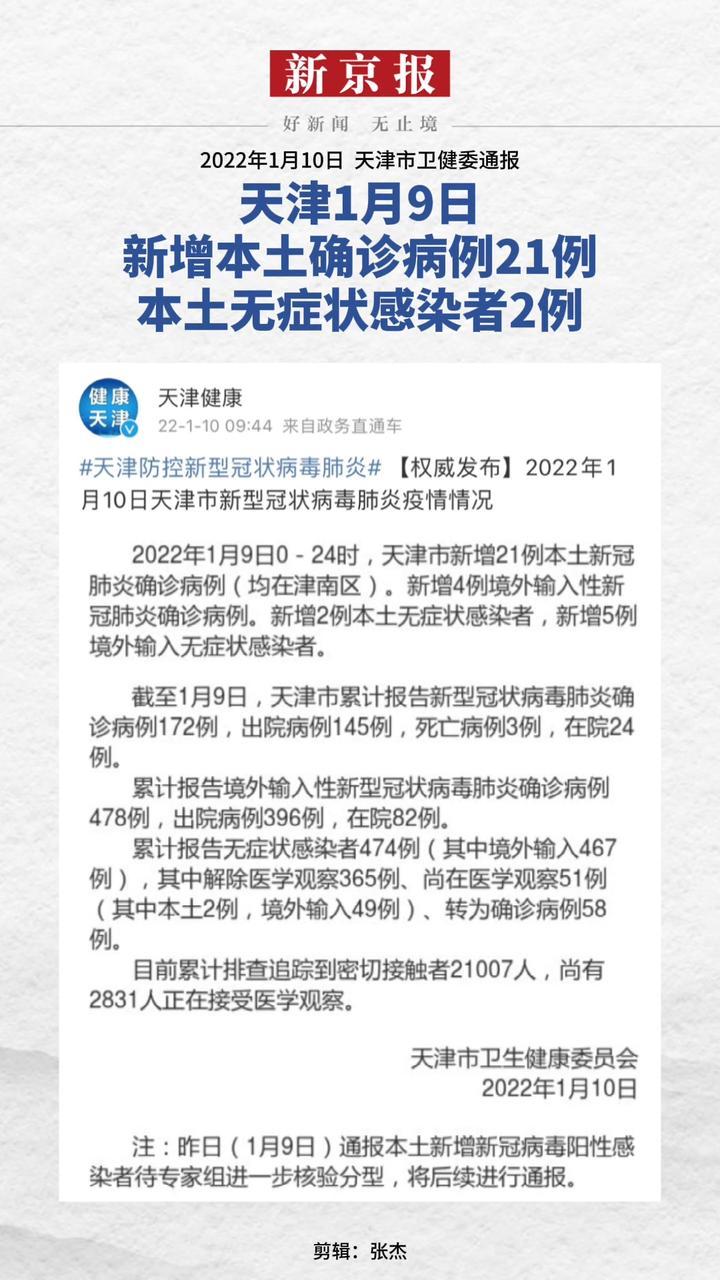

例如,一些国家和地区的疫情通报中,会详细公布确诊病例数、死亡病例数、重症病例数等关键数据,并定期更新,方便公众追踪疫情变化。

然而,部分地区疫情通报的及时性和透明度仍有待提高。有些地区可能存在信息滞后、数据不准确或通报不及时的情况,这会影响公众的信任度,也可能导致疫情防控工作的延误。

因此,提高疫情通报的及时性和透明度至关重要,需要加强信息收集、核实和发布机制,确保信息的准确性和及时性,同时也要加强与公众的沟通,回应公众的疑问和关切。

有效的沟通和透明的渠道可以建立政府与公众之间的信任,提高公众的配合度,从而更好地防控疫情。

疫情通报内容的科学性和可理解性

疫情通报的内容必须科学准确,并以公众易于理解的方式进行呈现。通报内容应避免使用专业术语,尽量用通俗易懂的语言解释复杂的医学知识,让普通公众能够快速理解疫情的风险和防控措施。

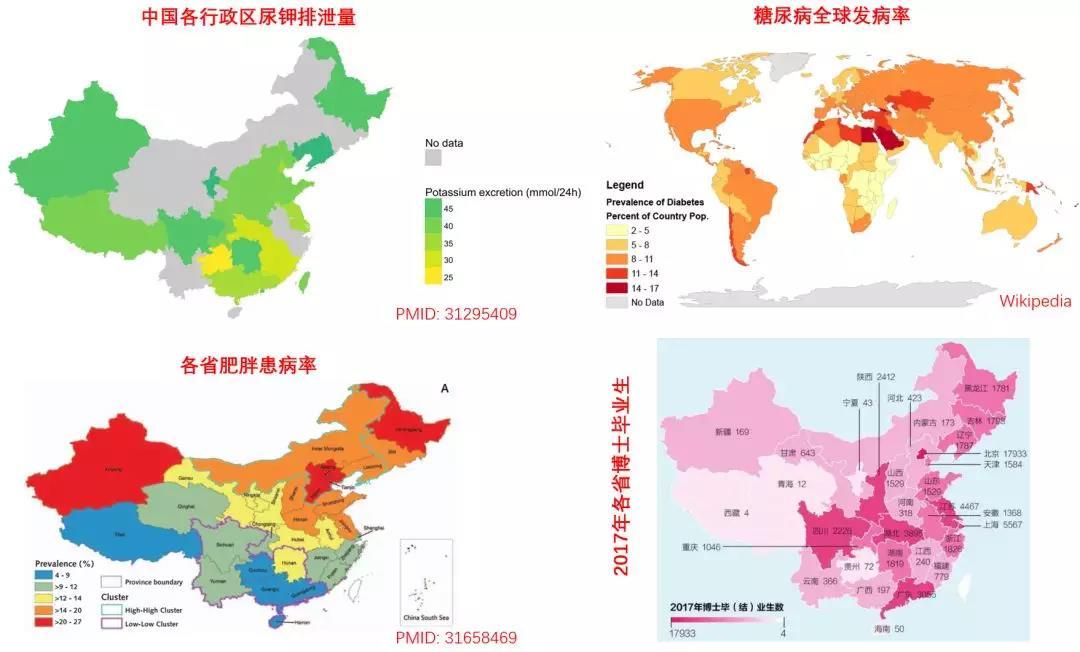

例如,通报中可以使用图表、地图等直观的方式呈现数据,方便公众理解疫情的地理分布和发展趋势。

此外,疫情通报还应避免夸大或缩小疫情的严重程度,避免制造恐慌或麻痹大意的情绪。

科学准确的疫情通报能够引导公众理性应对疫情,避免盲目跟风,减少不必要的恐慌。

但需要注意的是,在保证科学准确的同时,也需要考虑到公众的心理承受能力,避免过于详细或负面的信息造成社会恐慌。有效的风险沟通和信息管理对于维持社会秩序和稳定至关重要。

不同地区疫情防控措施的差异及原因分析

面对疫情,不同地区采取的防控措施存在差异,这与当地疫情的严重程度、人口密度、医疗资源以及社会经济发展水平等因素密切相关。

例如,一些人口密度较高的城市可能采取更严格的封控措施,以限制病毒传播;而一些医疗资源相对匮乏的地区,则可能更注重早期筛查和干预。

这些差异并非意味着某些措施优于其他措施,而是根据实际情况采取的灵活应对策略。

对不同地区防控措施的比较分析,有助于我们更好地了解疫情防控的复杂性,以及如何根据实际情况制定更有效的防控策略。

未来,需要加强跨地区、跨部门的合作与协调,共同制定更科学、更有效的疫情防控方案,并根据疫情变化及时调整防控策略。

基于大数据的疫情预测与风险评估

大数据技术为疫情预测和风险评估提供了新的手段。通过分析病例数据、人口流动数据、气象数据等,可以对疫情的传播趋势进行预测,并评估不同防控措施的效果。

例如,一些机构利用大数据技术建立了疫情传播模型,可以预测疫情的峰值、持续时间以及可能造成的社会经济影响。

这些预测结果可以为政府部门制定防控策略提供科学依据,提高防控工作的有效性。

但是,大数据预测也存在一定的局限性,其结果的准确性取决于数据的质量和模型的可靠性。

因此,需要结合实际情况,对大数据预测结果进行综合判断,不能完全依赖于大数据预测。需要将大数据技术与传统的流行病学调查相结合,才能更好地预测和控制疫情。

总结:疫情通报与未来挑战

有效的疫情通报是及时应对疫情的关键。通报的及时性、透明度、科学性和可理解性直接影响着公众的认知和配合度,进而影响防控工作的成效。未来,随着全球化的发展和病毒变异的加速,疫情防控将面临更大的挑战。

我们需要不断完善疫情通报机制,加强信息收集、分析和发布能力,提高公众科学素养,建立健全的疫情防控体系,才能有效应对未来的挑战。

同时,需要重视大数据技术的应用,提高疫情预测和风险评估的准确性。在实践中不断总结经验教训,优化防控策略,为保障人民健康和社会稳定做出更大贡献。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1