本文对新冠肺炎最新评论进行了深入分析,探讨了疫情防控政策调整后的社会影响,包括对经济、公共卫生体系建设、民众心理健康等方面的影响。文章指出,政策调整既带来了经济复苏的机遇,也带来了新的挑战;公共卫生体系建设需要补齐短板,提升应对能力;关注新冠肺炎后遗症患者的身心健康,提供长期支持至关重要;同时,需要关注疫情期间民众的心理健康,加强社会支持。文章最后展望了未来疫情防控体系和公共卫生应急机制的建设方向,强调国际合作、疾病监测预警、科学研究和全民健康意识提升的重要性。

疫情防控政策调整后的经济影响:挑战与机遇并存

新冠肺炎疫情对全球经济造成了巨大的冲击,中国也不例外。

在经历了严格的封控措施后,国家开始调整疫情防控政策,这为经济复苏带来了机遇,但也带来了新的挑战。

一方面,政策调整促进了经济活动恢复,释放了部分被抑制的消费和投资需求,带动了部分行业的快速增长。

例如,餐饮、旅游等服务业在政策调整后迅速回暖。

另一方面,政策调整也带来了一些负面影响,例如部分企业面临用工荒、供应链中断等问题。

一些中小企业由于资金链紧张等问题,经营面临困难。

此外,居民消费信心恢复也需要一个过程,这将对经济的长期稳定发展带来影响。

根据国家统计局的数据,政策调整后的经济数据呈现出复苏的态势,但也存在不确定性。

未来,政府需要在继续刺激经济增长的同时,关注民生问题,帮助企业渡过难关,稳定社会预期。

公共卫生体系建设:补齐短板,提升应对能力

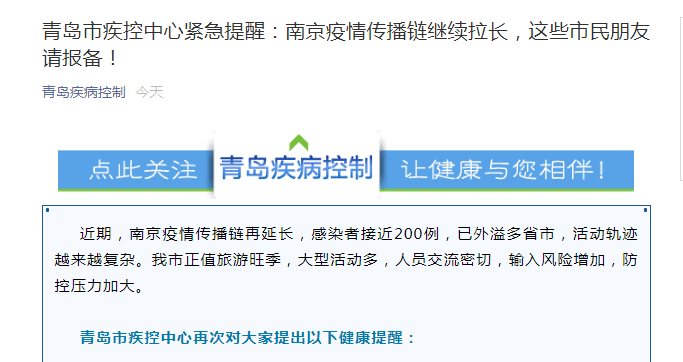

新冠肺炎疫情暴露出我国公共卫生体系建设中存在的短板,例如医疗资源分布不均、疾控体系能力不足等问题。

在疫情期间,这些问题对疫情防控工作造成了巨大的挑战。

此次疫情也促使国家对公共卫生体系进行改革和完善,这包括增加医疗资源投入,提高疾控体系能力,完善应急预案等。

例如,一些城市建设了新的传染病医院,以提高应对重大疫情的能力。

此外,国家还加强了对疫苗研发和生产的投入,这将为未来的疫情防控提供保障。

然而,公共卫生体系建设是一个长期过程,需要持续的投入和努力。

根据权威机构指出,提高公众健康意识、加强基层医疗卫生服务能力以及建立完善的疫情监测预警系统,对于提高公共卫生体系的应对能力至关重要。

新冠肺炎后遗症:关注患者身心健康,提供长期支持

新冠肺炎疫情给许多患者带来了长期的健康问题,即新冠肺炎后遗症,也称为“长新冠”。

这些后遗症包括疲劳、呼吸困难、认知障碍等,严重影响患者的生活质量。

新冠肺炎后遗症的发生机制较为复杂,目前仍处于研究阶段,但普遍认为与病毒对身体的损伤以及免疫系统紊乱有关。

为了帮助患者康复,政府和医疗机构应加强对新冠肺炎后遗症的研究,制定有效的治疗方案,并为患者提供长期的心理和社会支持。

例如,一些医院开设了专门针对“长新冠”患者的诊疗中心。

此外,国家也出台了一系列政策,以保障新冠肺炎患者的医疗权益。

据行业专家分析,对新冠肺炎后遗症患者进行长期随访和健康管理,可以有效减轻其症状,提高其生活质量。

民众心理健康:关注疫情期间的心理创伤,加强社会支持

新冠肺炎疫情给人们带来了巨大的心理压力,部分人群出现焦虑、抑郁等心理问题。

长时间的封控措施、信息的不确定性以及疫情对生活造成的巨大影响都加剧了人们的心理负担。

为了应对这些问题,政府和社会应该加强对民众心理健康的关注,提供相应的心理咨询和援助服务。

例如,一些社区设立了心理咨询热线,为居民提供心理支持。

此外,媒体也应该传播积极向上的信息,帮助人们树立战胜疫情的信心。

根据相关研究表明,疫情期间积极的心理干预和社会支持对于维护公众心理健康至关重要,有助于社会稳定和恢复。

提升心理健康服务的可及性,为受疫情影响的群体提供及时的心理援助和支持,对于社会整体心理健康水平的提升至关重要。

未来展望:构建更完善的疫情防控体系和公共卫生应急机制

新冠肺炎疫情给人们敲响了警钟,未来需要构建更完善的疫情防控体系和公共卫生应急机制。

这需要加强国际合作,完善疾病监测预警系统,提高应对突发公共卫生事件的能力。

此外,还需要加强科学研究,深入了解病毒的特性和传播规律,为疫苗和药物研发提供支持。

同时,提升全民健康意识,普及卫生知识,加强个人防护措施,对于预防和控制疫情至关重要。

总而言之,需要一个多层次、多角度、多部门的协同合作,才能有效应对未来可能出现的疫情挑战,保障人民群众的生命安全和身体健康。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1