2017年中印洞朗对峙的最新进展表明,该事件不仅是中印两国边界问题的集中体现,更反映出两国在战略利益、安全关切以及国际格局中的博弈。未来中印关系走向,需要双方在增进互信、完善机制、寻求共识等方面共同努力,以维护地区和平稳定,实现共同发展。洞朗对峙事件警示我们,只有通过和平对话与合作,才能有效管控分歧,避免冲突升级。

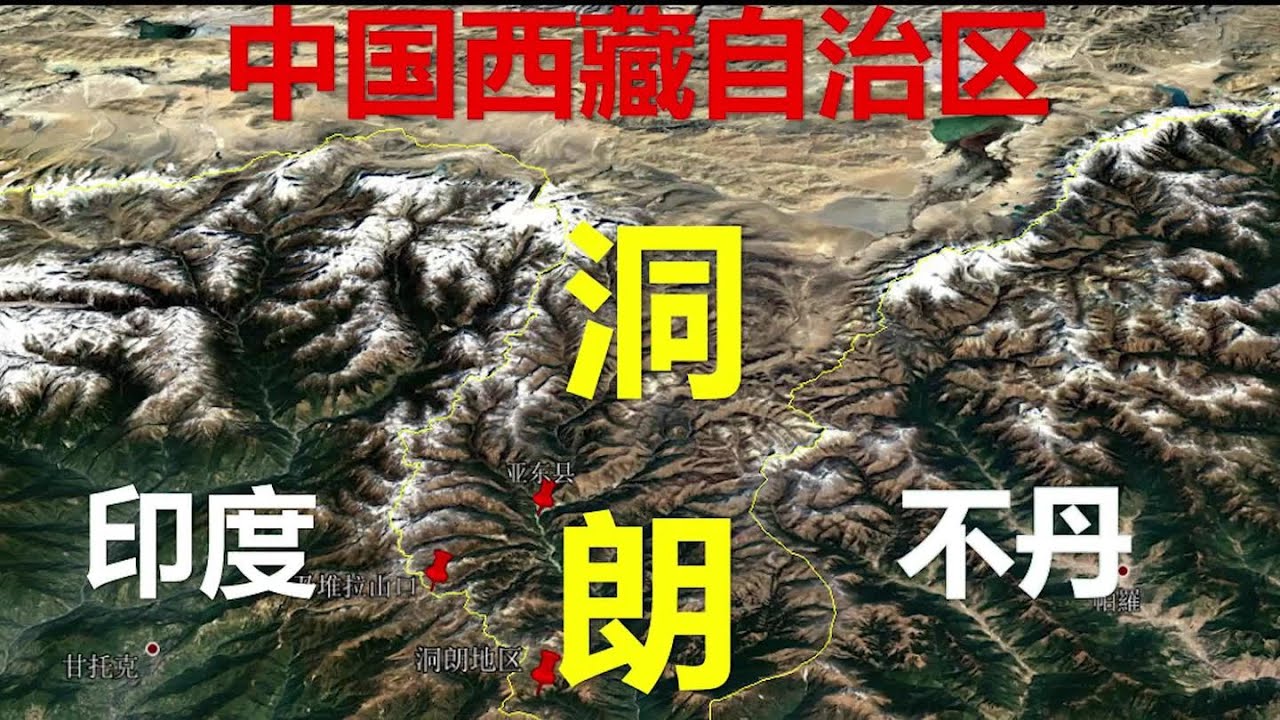

对峙的导火索:洞朗地区的战略意义

2017年中印洞朗对峙的爆发,根源在于对洞朗地区战略意义的解读差异。洞朗地区位于中国、不丹和印度三国的交界处,对于中国而言,它与中国西部的交通线路密切相关,具有重要的战略意义。而对于印度而言,洞朗地区可以作为阻止中国势力扩张的缓冲区。

根据公开资料显示,印度认为中国在洞朗地区修建道路威胁到不丹的安全,因此派遣军队进入该地区,以此阻止中国的行动。此次对峙,双方都将洞朗地区的战略意义看得非常重要,成为触发冲突的直接导火索。

从历史角度来看,中印边界问题由来已久,双方对边界线的划分存在严重分歧。洞朗地区只是中印边界争端的一个缩影,它所反映的是两国之间长期积累的矛盾和不信任。理解洞朗地区的地缘政治重要性,对于解读2017年中印对峙至关重要。

对峙过程与各方反应

对峙期间,中印双方军队在洞朗地区对峙,一度剑拔弩张,国际社会也密切关注事态发展。中国方面多次通过外交途径,向印度施压,要求其撤军。印度则坚持自己的立场,认为其行动是为了维护不丹的安全利益。

值得注意的是,不丹在此次对峙中扮演着关键角色。虽然不丹没有直接参与军事对抗,但其立场对事件走向也产生了一定影响。不丹政府在事件发生后,表示希望通过对话解决问题。

在此期间,两国都采取了一系列外交和军事行动。媒体报道中出现了双方军力部署、外交沟通以及国际社会的反应等信息,展现了这一事件的复杂性和多方参与性。事件的演变过程也反映出两国在处理边界争端问题上的不同策略和考量。

对峙的结局与影响

经过长时间的对峙,最终在双方外交努力下,中印双方达成了协议,印度军队撤出了洞朗地区。这一事件的解决,避免了更大规模冲突的发生,为地区稳定做出了贡献。但此次对峙也给中印关系带来了长期的影响。

此次事件加剧了两国之间的不信任,也暴露了两国在边界管理机制方面存在的不足。根据专家分析,虽然对峙暂时结束,但潜在的冲突风险依然存在,中印双方都需要在建立信任、加强沟通和完善边界管理机制方面做出更大努力。

对峙结束后,中印两国在经济和贸易领域的合作也受到了一定影响。两国需要认真总结此次事件的经验教训,避免类似事件再次发生,为两国未来关系发展创造更加稳定的环境。

对峙的启示:未来中印关系的走向

- 加强沟通,增进互信:双方应通过多种渠道加强沟通,增进相互了解和信任,避免误判和误解。

- 完善机制,规范管理:建立和完善边界管理机制,明确边界管理规则,避免边界冲突的再次发生。

- 寻求共识,合作发展:在维护自身利益的同时,寻求在更多领域与对方达成共识,开展互利合作,共同发展。

- 尊重差异,和平解决:尊重彼此不同的文化和社会制度,通过和平谈判和外交手段解决边界争端。

- 国际合作,共同维护地区和平稳定:积极参与国际合作,共同维护地区和平稳定,为中印关系的健康发展创造良好国际环境。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1