本文分析了因停车位摔人事件的最新进展,涵盖责任认定、赔偿纠纷和预防措施等多个方面。文章指出,责任认定需综合考量各方因素,赔偿金额需考虑实际损失和责任比例;预防措施则需从停车位设计、物业管理和公众安全意识等多角度入手。未来,科技赋能将进一步提升停车场安全水平,但仍需关注技术成本和数据安全等问题。

责任认定难题:物业、车主、行人谁担责?

因停车位摔人事故频发,责任认定成为一大难题。根据《民法典》相关规定,若事故发生在公共区域,物业公司负有维护安全的义务。若物业存在疏于管理、设施缺陷等问题导致事故,则需承担主要责任;若事故系行人自身原因导致,例如不注意脚下、强行通行等,行人自身需承担责任。但实际案例中,责任划分往往复杂,例如停车位设计不合理、照明不足等因素也可能导致事故,责任认定需综合考量各方因素。

一些案例中,车主因车辆停放位置不当,也可能承担一定的次要责任。例如,车辆停放遮挡视线、占用人行道等情况,可能加剧事故发生的风险。因此,责任认定的关键在于调查取证,充分考虑事故发生的环境因素、当事人行为及物业管理水平等因素,进行综合判断。

值得关注的是,近年来,法院判决结果对物业公司责任认定的倾向有所提高,这反映了社会对公共安全关注度的提升。但仍需加强对物业公司安全管理责任的法律法规完善与监管力度,明确责任边界,避免责任认定的模糊性。

赔偿纠纷:如何确定合理的赔偿金额?

一旦发生因停车位摔人事故,赔偿纠纷便成为另一个焦点。赔偿金额的确定,需考虑受害人的实际损失,包括医疗费、护理费、误工费、交通费、营养费等各项费用。此外,若受害人伤残,还需考虑残疾赔偿金、精神损害抚慰金等。

赔偿金额的确定并非简单相加,还需要考虑事故责任比例,进行相应的比例分担。例如,若事故责任判定为物业公司承担70%责任,行人承担30%责任,则赔偿金额需按此比例进行分配。

在实际操作中,双方当事人常常因赔偿金额产生分歧,甚至引发诉讼。为避免纠纷,建议通过协商解决,或寻求法律专业人士的帮助,在法律框架下公平合理地解决赔偿问题。法院在处理此类案件时,通常会根据相关法律法规和司法实践经验,综合考虑各种因素,最终确定一个合理的赔偿数额。

预防措施:从设计到管理,多角度构建安全体系

- 优化停车位设计,合理规划人行通道,避免人车混行。

- 加强停车场照明设施建设,提高夜间行车安全。

- 加强物业管理,定期检查停车场设施,及时维护和修复安全隐患。

- 提高公众安全意识,提醒行人注意脚下安全,谨慎通行。

- 加强法律法规宣传教育,提高公众对相关法律法规的了解。

- 完善停车场管理制度,规范停车秩序,防止车辆随意停放。

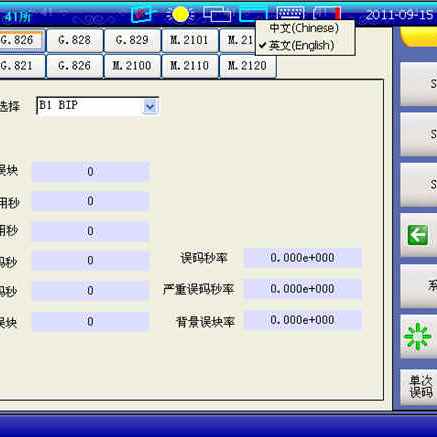

- 推广智能化停车场管理系统,提高停车场管理效率和安全性。

- 加强对物业公司监管,定期进行安全检查,发现问题及时整改。

- 建立健全事故处理机制,及时处理各类事故,减少损失。

- 鼓励公众积极举报停车场安全隐患,共同维护公共安全。

未来趋势:科技赋能,提升停车场安全水平

随着科技发展,智能化技术在停车场管理中得到越来越广泛的应用。例如,智能监控系统可以实时监控停车场情况,及时发现并处理安全隐患;智能停车引导系统可以引导车辆有序停放,减少人车冲突;人脸识别技术可以提高停车场出入管理效率,提升安全性。

未来,科技将进一步赋能停车场安全管理,例如通过大数据分析预测事故风险,从而采取更有针对性的预防措施。同时,通过物联网技术,可以实现停车场设施的远程监控和管理,提高管理效率和安全性。

然而,科技的应用也存在一些挑战,例如技术成本较高、数据安全等问题,需要进一步解决。此外,还需要加强相关法律法规建设,规范科技应用,确保其安全有效。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1