本文报道了四川近期发生的泥石流灾害的最新消息,分析了灾害的成因、救援进展、灾后重建以及未来防治策略。文章指出,四川泥石流频发与地质条件、极端天气等多种因素密切相关,未来需要加强监测预警、基础设施建设和公众教育,才能有效降低灾害损失,共筑安全家园。 文章还特别关注了四川山区泥石流防治及民众安全等长尾关键词。

灾害发生及初期救援情况

近期,四川多地遭遇强降雨袭击,引发多起泥石流灾害。根据气象部门消息,部分地区降雨量突破历史极值,导致山体滑坡、河流暴涨等次生灾害频发。灾害发生后,当地政府迅速启动应急预案,组织开展人员搜救、转移安置等工作。武警、消防、民兵等救援力量第一时间赶赴现场,全力开展救援行动。

公开资料显示,受灾地区道路交通、通讯设施遭到严重破坏,给救援工作带来巨大挑战。救援人员克服重重困难,争分夺秒开展搜救,成功营救出多名被困人员。

此外,一些志愿者也积极参与到救援工作中,为受灾群众提供力所能及的帮助。他们的 selfless 行为展现了社会各界的爱心和力量。许多公益组织也纷纷捐款捐物,为灾区重建提供支持。

灾后重建与恢复工作

泥石流灾害过后,灾后重建与恢复工作刻不容缓。政府部门积极组织力量,对受损房屋、道路、基础设施进行修复。同时,积极开展灾后心理疏导,帮助受灾群众走出心理阴影,恢复正常生活。

根据相关研究表明,灾后重建需要统筹规划,兼顾经济发展与生态环境保护。例如,要合理规划重建区域的土地利用,避免再次发生类似灾害。

重建过程中,需要充分考虑当地居民的意愿和需求,确保重建工作公平公正,惠及所有受灾群众。同时,要加强科技投入,运用现代技术手段提高灾害防御能力。

泥石流灾害成因分析及未来防治策略

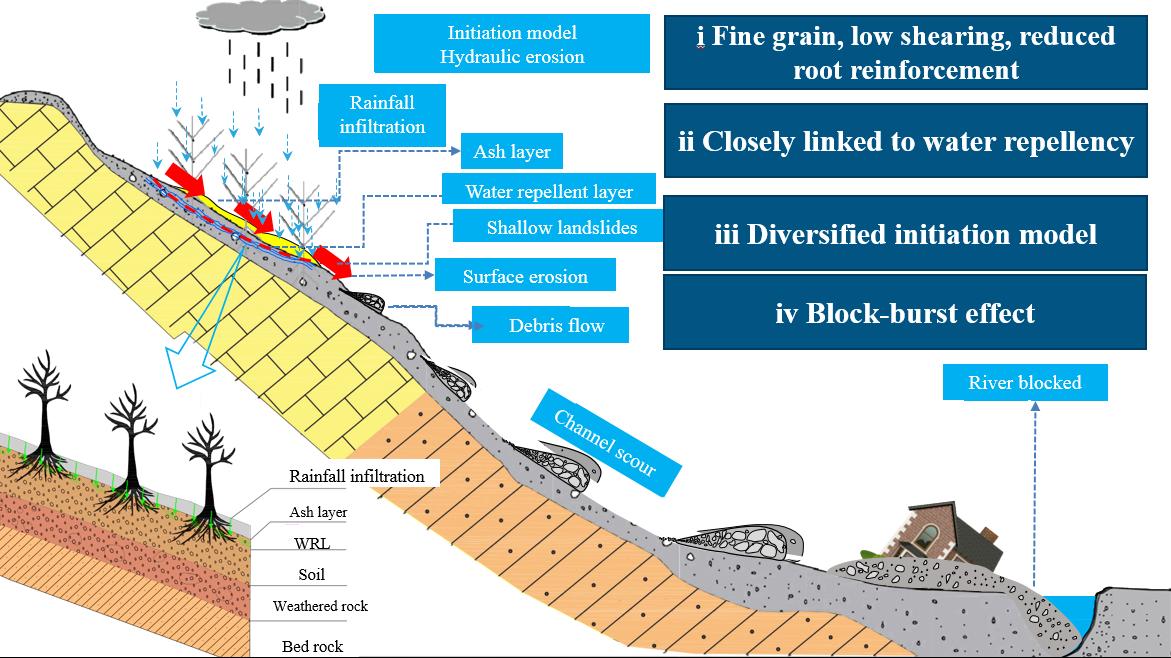

四川泥石流频发与多种因素密切相关,其中,地质条件复杂、降雨集中是主要原因。一些地区山高坡陡,地质结构脆弱,更容易发生山体滑坡等地质灾害。

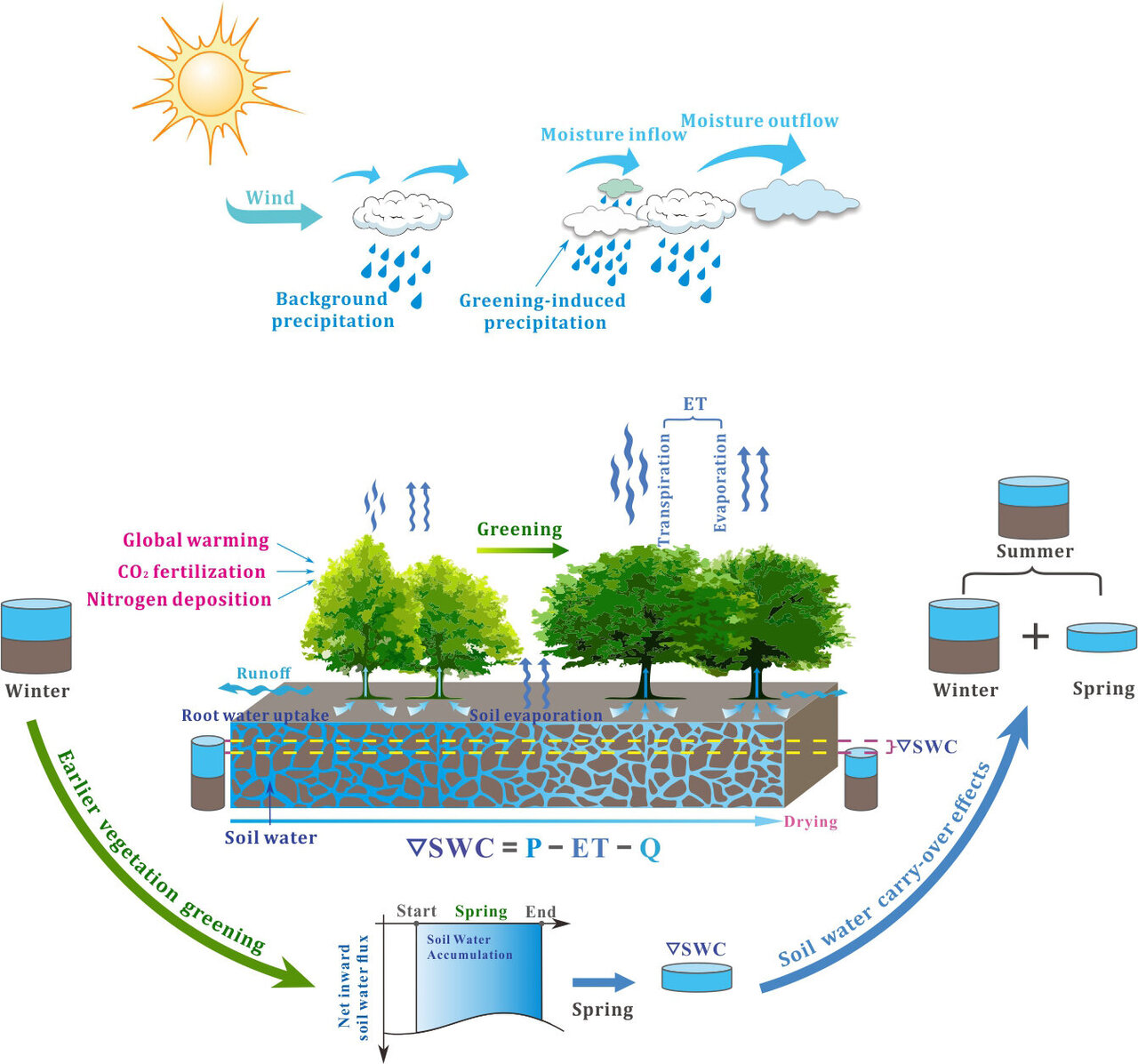

近年来,全球气候变化加剧,极端天气事件频发,也增加了泥石流发生的可能性。未来,需要加强对泥石流灾害的监测预警,提高预警的准确性和时效性。

此外,要加强地质灾害防治的基础设施建设,例如修建排水系统、加固山坡等。同时,要加强公众的防灾减灾意识教育,提高群众的自我保护能力。

社会影响与公众应对

- 灾害对当地居民生活造成严重影响,许多人流离失所,财产损失惨重。

- 泥石流灾害对当地经济发展造成一定冲击,部分产业受到严重打击。

- 灾害引发公众对防灾减灾工作的关注,呼吁加强地质灾害防治能力建设。

- 灾害凸显了政府应对突发事件的能力,同时也暴露出一些不足之处,需要进一步改进。

- 灾后重建工作需要社会各界共同努力,需要政府、企业和社会公众的共同参与。

结语:加强防范,共筑安全家园

四川泥石流灾害再次警示我们,防灾减灾刻不容缓。需要加强地质灾害监测预警体系建设,提高预测精度和预警时效性;同时,要加大防灾减灾基础设施建设投入,完善山区地质灾害防御体系;此外,提升公众的防灾减灾意识,提高自救互救能力,才能有效降低泥石流灾害造成的损失,守护人民群众的生命财产安全。未来,科技手段的应用,例如更精准的地质勘探和预警系统,将对泥石流的防治起到至关重要的作用。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1