2024年4月,全球及中国部分地区的地震活动引发关注。本文从全球地震活动概述、中国地区震情通报、地震预警技术发展及应用、地震影响及后续应对、地震科普宣传与公众参与五个方面,深入分析了2024年4月地震最新消息,并探讨了地震预警和防灾减灾的有效措施。关注中国地震预警及地震灾后重建,才能更好地保障人民生命财产安全。

全球地震活动概述:4月地震频发地区及成因分析

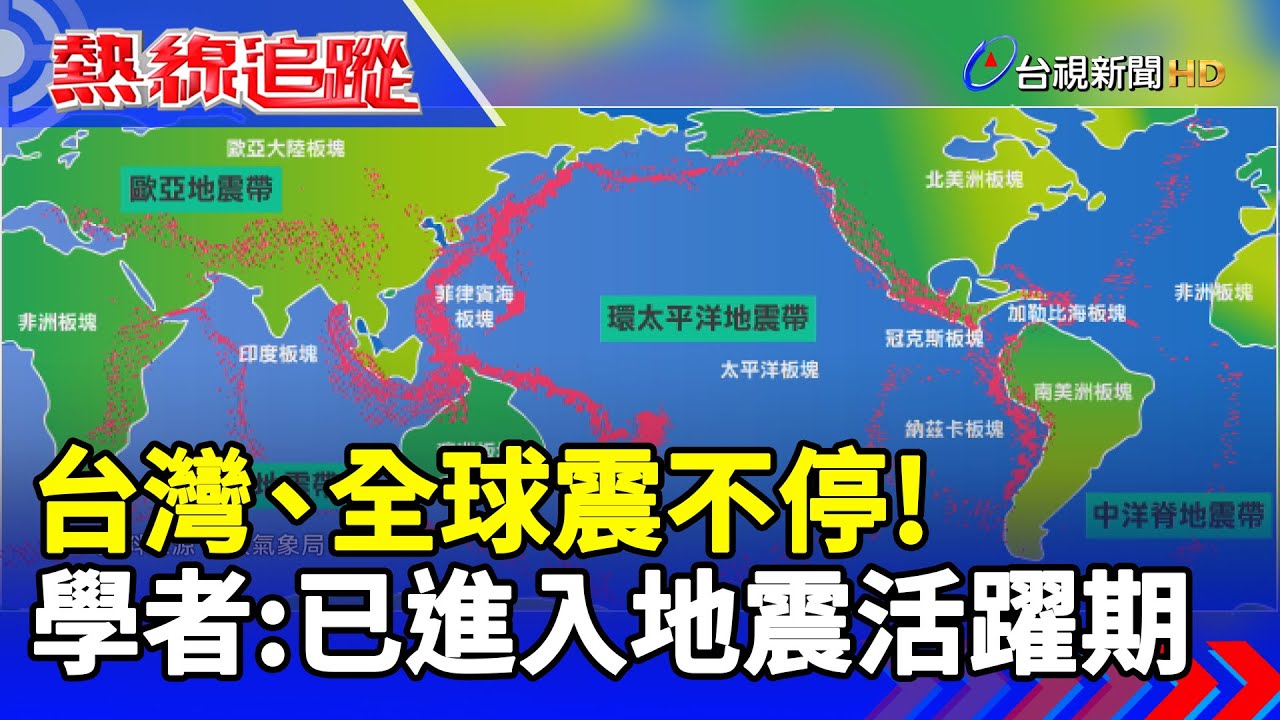

2024年4月,全球范围内地震活动较为频繁,多个地区发生了不同程度的地震。据不完全统计,环太平洋地震带、地中海—喜马拉雅地震带等地震活跃区域均出现不同强度的震动。例如,4月中旬,某环太平洋地震带国家发生6级以上地震,造成人员伤亡和财产损失。这些地震的发生,与板块构造运动密切相关。板块间的相互作用,例如挤压、碰撞、分离等,会在地壳中积累巨大的能量,最终以地震的形式释放出来。

此外,一些地区的地震活动还可能与地下断裂带的活动、火山喷发等因素有关。值得关注的是,一些原本地震活动较少的地区,在4月份也出现了轻微地震,这提示我们应重视全球范围内的地震风险,加强监测预警工作。根据权威机构指出,未来一段时间,全球地震活动仍将保持相对活跃的态势,需要持续关注。

专家认为,加强地震监测网络的建设,提高地震预警的准确性和时效性至关重要,这有助于降低地震灾害带来的损失。同时,公众也需要提高防震减灾意识,学习必要的自救互救知识,以便在发生地震时能够有效应对。

中国地区震情通报:重点关注区域及潜在风险

进入4月份以来,中国大陆地区的地震活动相对平稳,未发生较大规模的地震。但根据历史地震数据和地质构造分析,中国仍存在多处地震高风险区域,例如四川、云南、西藏等地区,这些地区的地质构造复杂,历史上发生过多次强烈地震。

值得关注的是,一些中小规模的地震仍然频繁发生,这提醒我们不能掉以轻心。据中国地震台网速报,一些地区在4月份出现了几次4级左右的地震,虽然没有造成严重后果,但预示着这些区域的地壳活动依然活跃。

因此,加强对这些高风险区域的地震监测和预警工作至关重要,及时向公众发布地震信息,提高公众防震减灾意识。此外,政府和相关部门应该加强地震灾害的应急预案,完善救援机制,确保在发生地震时能够有效地开展救援工作,减少人员伤亡和财产损失。

地震预警技术发展及应用:提高预警准确性和时效性

- 地震监测网络建设日益完善,利用先进技术提高数据采集和处理效率

- 人工智能和机器学习等技术在提高地震预警准确性方面发挥重要作用

- 发展基于大数据的快速预警系统,缩短预警发布时间

- 强化地震预警信息发布平台建设,提升信息传播速度和覆盖面

- 改进地震预警信息的公众传播方式,提高公众接受度和应急响应能力

2024年4月地震影响及后续应对:灾后重建与风险防范

虽然2024年4月的地震活动未造成大规模的灾害,但我们仍需从这些事件中汲取经验教训,进一步完善地震灾害的防范和应对机制。一些地区发生的轻微地震也提醒我们,潜在的地震风险始终存在。

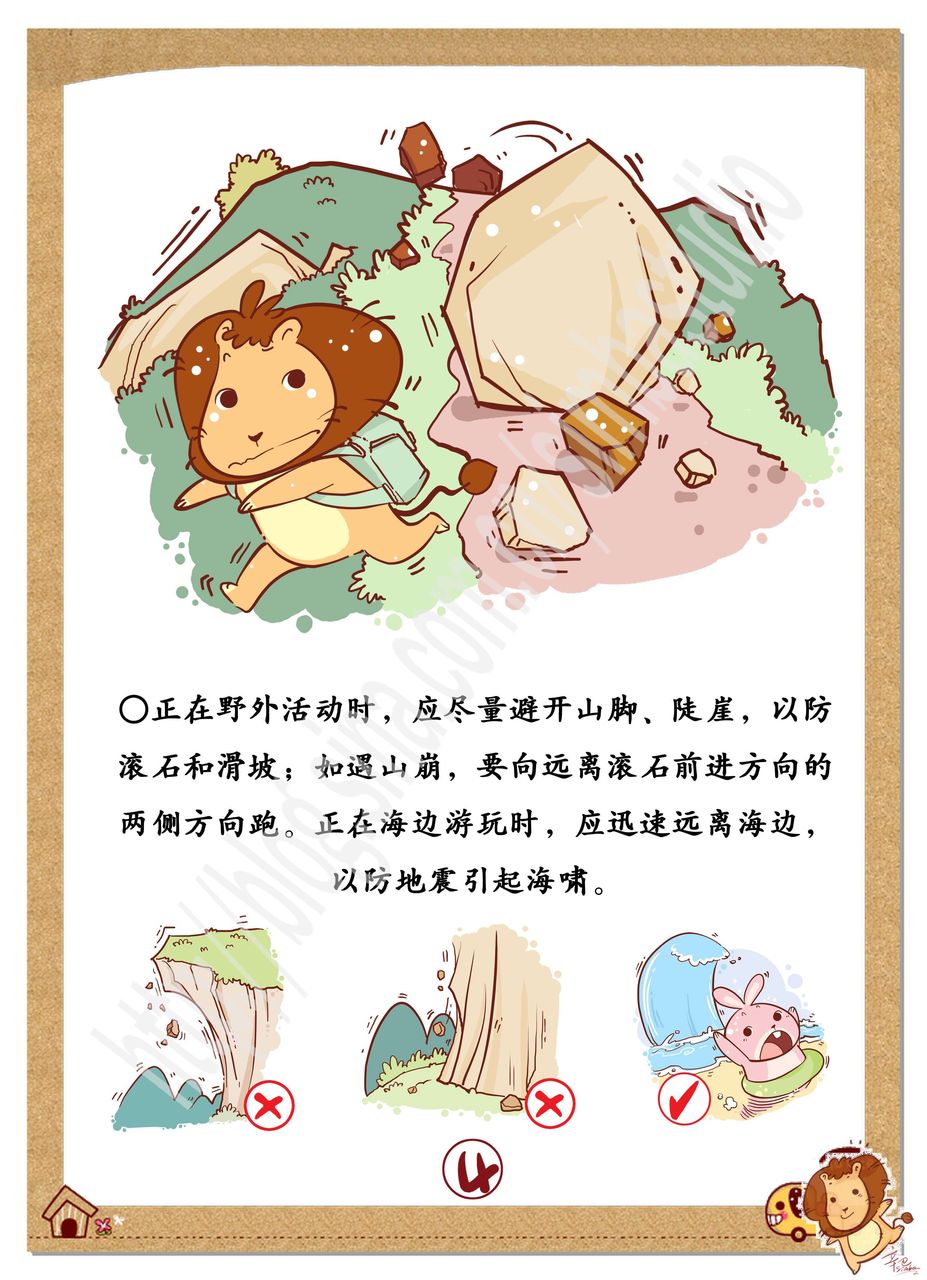

对于未来的地震灾害防御工作,我们需要加强基础设施建设,提高建筑物的抗震能力,这需要从设计、施工、材料等多个方面进行严格把控。此外,加强公众的防震减灾教育,提高人们的应急避险能力,也是降低地震灾害损失的关键。

政府和相关部门还需加强对地震灾害的评估和预测,定期开展地震应急演练,提高应对能力。通过多方面的努力,才能有效地降低地震灾害带来的损失,保障人民生命财产安全。

地震科普宣传与公众参与:提升防灾减灾意识

提升公众的防震减灾意识,是有效应对地震灾害的关键。需要通过多种渠道进行地震科普宣传,例如在学校、社区开展防震减灾知识讲座、制作通俗易懂的宣传材料等。

此外,还可以利用新媒体平台,例如微信公众号、微博等,发布地震科普信息,提高公众的参与度和互动性,从而增强公众对地震的了解,并掌握必要的自救互救知识。

积极引导公众参与地震监测、预警、救灾等活动,建立健全公众参与机制,能够形成全社会共同参与防震减灾的良好局面,最大限度地减少地震灾害造成的损失。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1