本文深入分析了法律对孕妇的保护最新动态,包括产假延长、职场保护和医疗保障等方面,并探讨了未来发展趋势及面临的挑战。国家不断完善相关法律法规,以更好地保障孕妇权益,但仍需持续努力,以确保政策落到实处,构建更完善的社会保障体系,维护每位孕期女性的合法权益,关注‘孕期职场歧视’和‘生育津贴发放’等长尾关键词,才能更好地理解和应对相关问题。

产假延长与生育津贴:国家政策的最新变化

近年来,国家不断完善相关法律法规,以期更好地保障孕妇权益。其中,产假延长政策备受关注。根据相关规定,许多地区已经将产假延长至158天甚至更长,部分地区还实施了更优惠的政策,例如延长陪产假、提供额外的产假补贴等。

与此同时,生育津贴的标准也在不断提高,以减轻孕妇家庭的经济负担。多地政府积极落实生育支持政策,确保每位孕期妇女都能享受到相应的生育津贴,并根据不同地区经济发展水平,灵活调整津贴金额。这体现了国家对孕妇及其家庭的关怀与支持,也反映出国家对优生优育的重视。

以北京为例,其产假政策在不断完善中,为孕妇提供全面的保障。除了产假延长,还包含了诸如生育保险等多种福利政策。而其他地区也陆续出台相应的政策,力求让每一个孕妇都能在孕期得到充分的保护。

为了更好地推动这些政策的实施,政府也加强了监管力度,打击各种违规行为,确保政策落到实处。

职场保护:禁止孕期歧视及相关法律规定

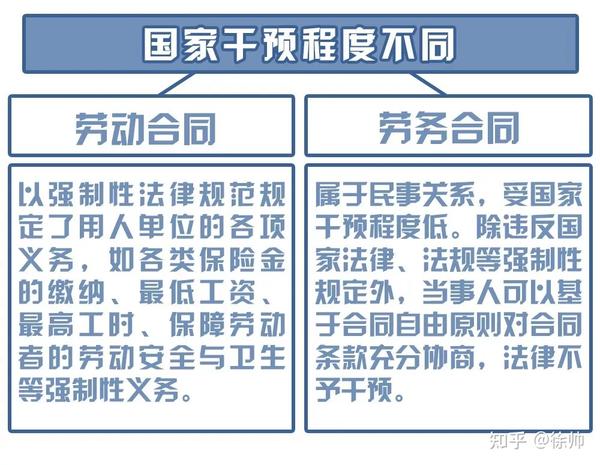

除了产假和生育津贴,法律还对孕妇在职场的权益给予了明确的保护。根据相关法律法规,用人单位不得因怀孕、生育等原因辞退、降低工资、调整工作岗位等。如果用人单位违反规定,将承担相应的法律责任。

近年来,随着社会对女性权益的重视程度日益提高,相关的法律法规也在不断完善。一些地方出台了更具体的规定,例如对孕期女性的特殊保护、职场性骚扰的预防和处理等,以确保孕妇在职场拥有安全的工作环境。

很多企业也主动承担社会责任,为孕妇提供良好的职场环境。例如,提供母婴室、弹性工作制等福利措施,营造更舒适、更人性化的工作氛围。然而,也存在一些企业对相关法律法规认识不足,或执行不到位的情况。这需要政府加强宣传教育,同时加大执法力度,才能更好地保护孕妇的权益。

一些案例表明,如果用人单位违反相关法律法规,例如在孕期辞退员工,员工可以通过法律途径维护自身合法权益,并可以获得相应的经济赔偿。

医疗保障:孕期检查和分娩费用

孕妇的医疗保障也是法律保护的重要内容之一。国家推行基本医疗保险制度,对孕妇的孕期检查和分娩费用给予报销,减轻了孕妇的经济负担。

不同地区的医保政策可能略有差异,但总体上都涵盖了孕期常规检查、分娩以及一些必要的医疗费用。一些地方还出台了更细化的政策,例如对高危妊娠的孕妇给予更多的医疗保障等。

此外,一些企业也会为员工提供额外的医疗保险,提供更全面的医疗保障。

为了更好地保障孕妇的医疗权益,政府在不断完善医疗保障体系的同时,也加强对医疗机构的监管,防止发生医疗事故或医疗费用虚报等现象。

医保报销的范围和比例也在不断调整和完善中,以更好地适应社会发展的需要和孕妇的需求。

法律对孕妇保护的未来展望及挑战

未来,法律对孕妇的保护将会更加完善和细致。随着社会经济的发展和人们法律意识的提高,对孕妇权益的保护将会有更高的要求。

在未来的发展中,可能会有更多针对特殊情况的法律法规出台,例如对单亲母亲、农村孕妇、低收入家庭孕妇等群体的特殊保护。同时,完善的监督机制和有效的举报渠道也是必不可少的。

然而,挑战仍然存在。例如,如何更好地平衡用人单位和孕妇的权益,如何更有效地打击孕期歧视行为,以及如何解决部分地区政策执行不到位的问题,这些都需要政府和社会共同努力。

一些学者和专家建议,可以借鉴国外先进经验,进一步完善相关法律法规,同时加强宣传教育,提高社会公众的法律意识,才能更好地保障孕妇权益,构建和谐的社会环境。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1